Erste Schritte mit Gnu Radio

In Gnu Radio verbindet man Funktionsblöcke zu einem kompletten

Programm. das dann in Python übersetzt wird. Wenn man ein neues Projekt

beginnt, stehen zwei Blöcke schon bereit: Options und eine Variable.

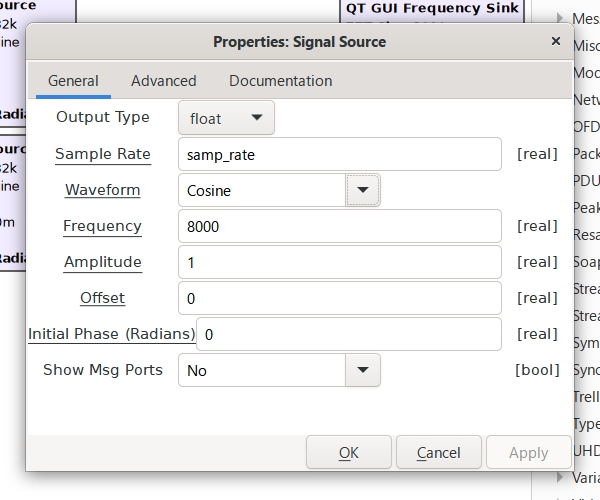

Die Eigenschaften eines Blocks kann man verändern, indem man auf die

rechte Maustaste klickt und dann in dem sich öffnenden Fenster

Einstellungen ändert.

Im ersten Versuch sollen zwei Sinusgeneratoren geladen werden, deren

Signale dann miteinander gemischt werden sollen. Die wichtigsten Blöcke

findet man im Bereich Core. Darunter gibt es die Gruppe Waveform

Generators und darunter den Block Signal Source. Zwei dieser

Generatoren werden auf die Arbeitsfläche gezogen. Einer soll mit 8000

Hertz laufen, der andere mit 1000 Hz. Für beide gilt die gemeinsame

Abtastrate 32 kHz. Das bedeutet, 32.000 mal pro Sekunde werden

Stützwerte der Generatoren berechnet und ausgegeben.

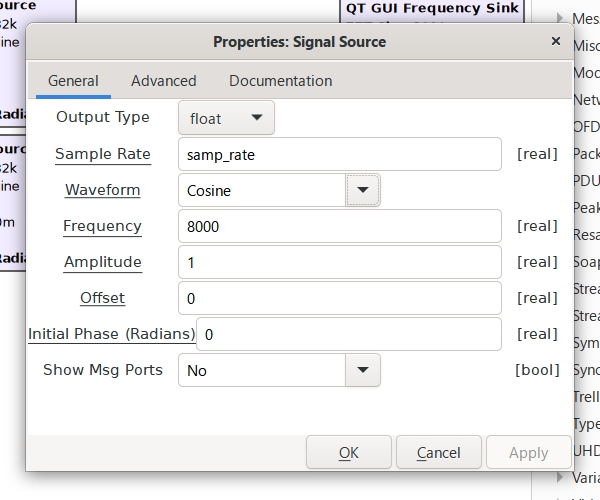

Entscheidend ist der Typ der Variablen. Beim Einfügen eines Generators

liefert der Ausgang zunächst komplexe Zahlen (complex, Signalfarbe

blau), das heißt, tatsächlich werden zwei Signale mit einer

Phasendifferenz von 90 Grad ausgegeben. Hier sollen jedoch Realzahlen

verwendet werden (float, Signalfarbe orange). Die Signalform ist

Cosinus oder Sinus, man kann beides probieren. Die Variable samp_rate

wurde bereits zentral auf 32 000 festgelegt.

Der obere Generator erzeugt die Frequenz 8 kHz mit einer Amplitude 1,

der erzeugte Sinus bewegt sich daher im Bereich -1 bis +1. der zweite

Generator erzeugt ein Kilohertz und hat eine Amplitude von 0,25 sowie

einen Offset von 0,5. beide Signale sollen nun multipliziert werden.

Damit bildet man einen Mischer, vergleichbar mit einer Mischstufe in

der analogen Welt. Der Multiplizierer muss ebenfalls auf den Signaltyp

float eingestellt werden. Er multipliziert dann die beiden Datenströme

der Sinus Generatoren.

Das Ausgangssignal wird einmal auf einen Block Frequency Sinc geleitet

und einmal auf einen Block Time Sink. Damit hat man ein Oszilloskop und

einen Spektrum Analyzer. Entscheidend für die Funktion ist, dass

alle Blöcke mit derselben Taktrate arbeiten, in diesem Fall 32 kHz. Nur

so ist gesichert, dass es an keiner Stelle zu einem Datenstau oder zu

Wartezeiten kommt.

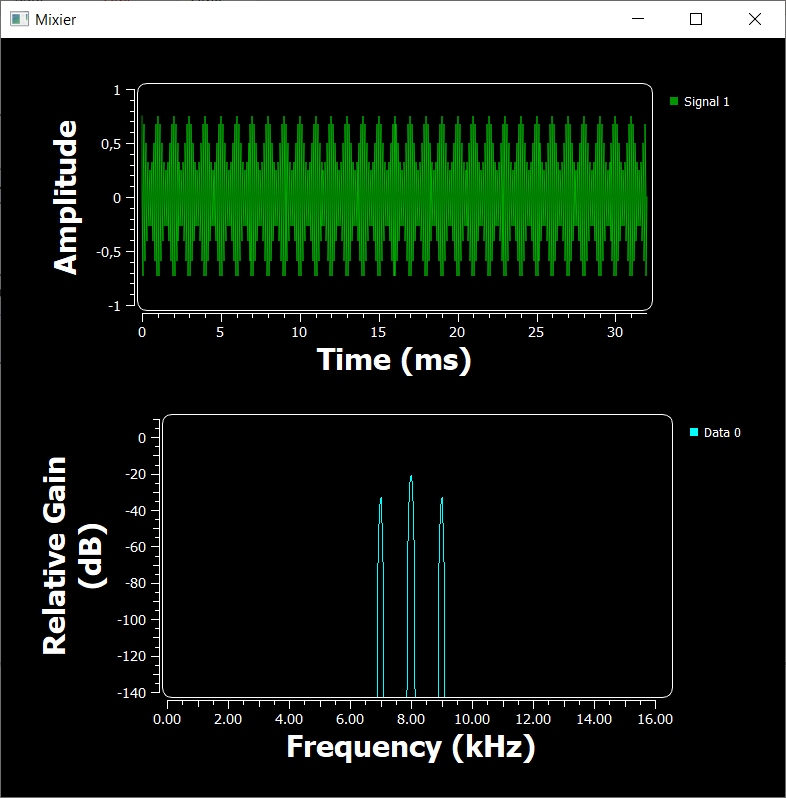

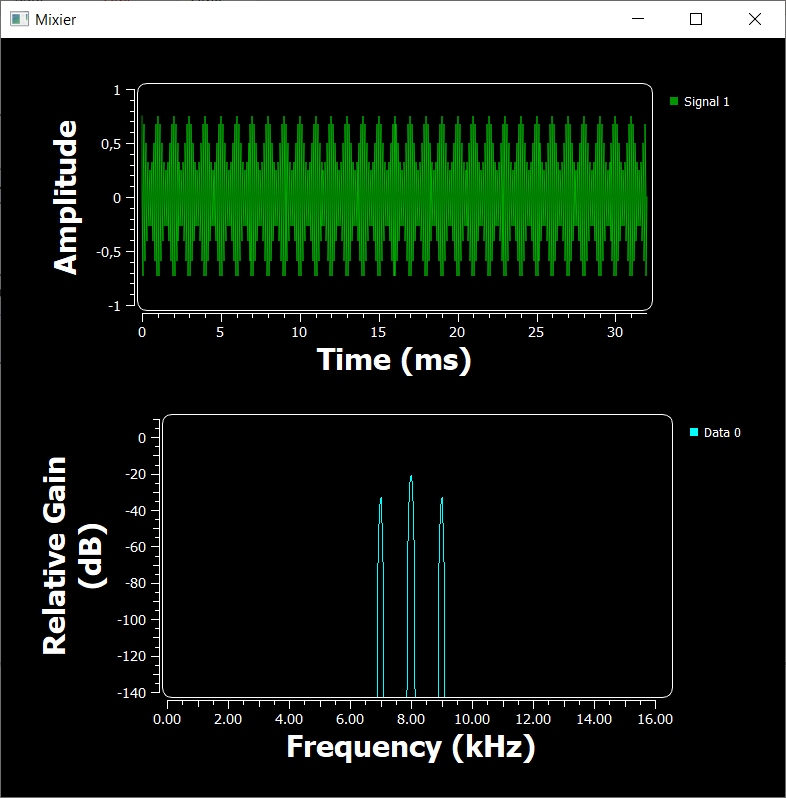

Das Oszillogramm zeigt ein amplitudenmoduliertes Signal. Man erkennt

die Modulationsfrequenz von 1 kHz und die sehr viel höhere

Trägerfrequenz von 8 kHz. Im Spektrum sieht man den originalen Träger

bei 8 kHz und zwei Mischprodukte bei 7 Kilohertz und bei 9 kHz. Genau

dieses Ergebnis kennt man auch von analogen Mischern. Man hält das

Signal F1+F2 und das Signal F1-F2. Dass der Träger ebenfalls sichtbar

wird, liegt daran, dass bei der Modulationsquelle ein Offset

eingestellt wurde. Ohne Offset hätte man einen Balance-Mischer, der den

Träger unterdrückt.

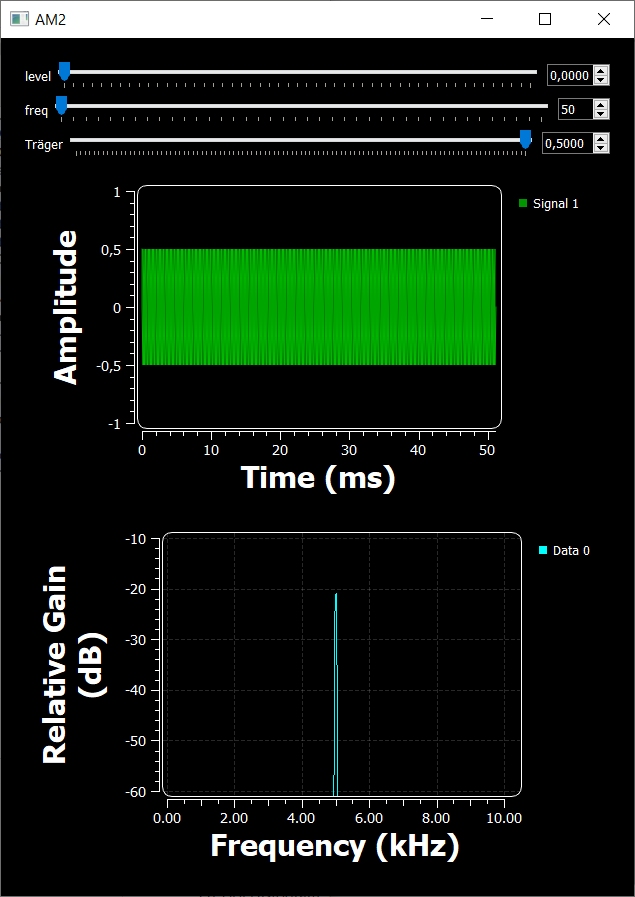

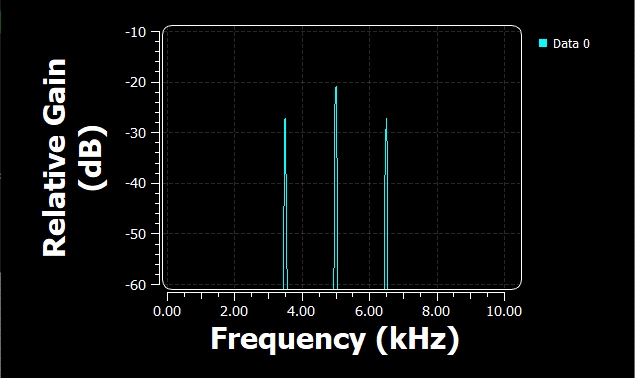

In einem zweiten Schritt wurde das Programm um drei Schieberegler

erweitert. Damit kann man den Träger-Pegel, den Modulationspegel und

die Modulationsfrequenz frei einstellen. Nach dem Start ist die

Modulation ganz zurückgedreht, sodass man nur den Träger sieht.

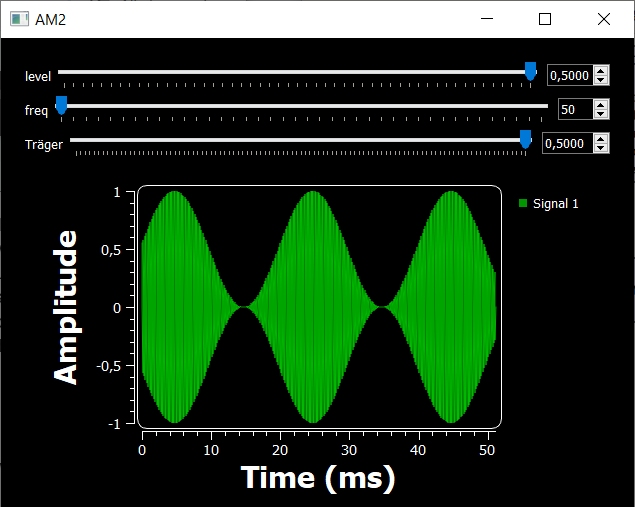

Die Aussteuerung kann bis zu 100% erhöht werden. Die Pegel der

Seitenbänder liegen dann jeweils 6 dB unter dem Trägerpegel. Das

bedeutet, bei Vollaussteuerung eines AM-Senders mit 100 W bekommt jedes

Seitenband 25 W.

Mit dem Offset des Modulators kann man den Pegel des Trägers auf Null

setzen. Damit hat man einen Balancemischer, der Träger wird vollkommen

unterdrückt. Das Ausgangssignal ist nun ein DSB (Double Side Band)

Signal. Mit einem geeigneten Filter könnte man daraus ein SSB Signal

machen, also eines von beiden Seitenbändern auswählen.