https://www.elektor.de/products/fnirsi-dpox180h-2-in-1-2-ch-oscilloscope-180-mhz-signal-generator

Bisher bin ich mit digitalen Oszilloskopen nie

richtig warm geworden und habe weiterhin lieber mit einem älteren analogen

Gerät gearbeitet. Aber als ich dieses handliche Gerät von FNIRSI im

Elektor-Shop gesehen habe, keimte die Hoffnung auf die Versöhnung von Analog

und Digital. Der Grund für diese Hoffnung war die im

Titelbild dargestellte Messung auf dem Bildschirm des neuen Geräts.

Offensichtlich wird da ein amplitudenmoduliertes Signal mit unterdrücktem

Träger gezeigt, und es sieht genauso aus wie es mein analoges Gerät darstellen

würde.

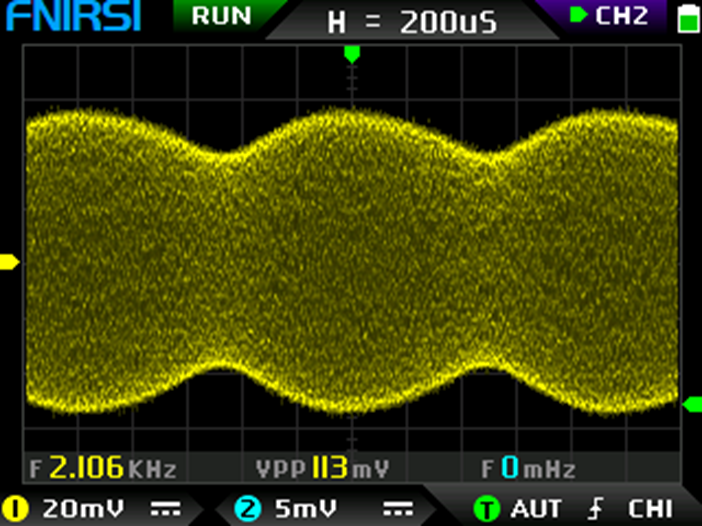

Die Schwierigkeit für viele herkömmliche digitale Geräte ist, dass hier ein HF-Signal mit einem NF-Signal moduliert wird. Beides muss zusammen erfasst werden, um den richtigen Eindruck zu bekommen. Beim analogen Gerät gelingt dass, weil auch bei langsamer x-Ablenkung und Triggerung auf das NF-Signal das schnelle HF-Signal mit voller Bandbreite die y-Ablenkung ansteuert. Man sieht dann an jedem Punkt eine gemittelte Helligkeit, die dort geringer ist, wo das HF-Signal gerade schnell ansteigt, also bei den Nulldurchgängen des HF-Sinussignals. Das DPOX180H verwendet eine „digitale Fluoreszenztechnologie“ mit dem Ergebnis, dass das Oszillogramm fast genauso aussieht wie auf einem analogen Oszilloskop mit seinem nachleuchtenden Fluoreszenz-Bildschirm. Der Trick ist, dass die Abtastrate sehr viel höher ist, als es für die Ablenkgeschwindigkeit nötig wäre. Und die Helligkeit eines Bildschirmpunktes wird daraus berechnet, wie oft er vom Signal „getroffen“ wurde. Erst durch die zusätzliche Information über die Helligkeit kann man das Oszillogramm richtig deuten. Neben dieser entscheidenden Eigenschaft gibt es noch viele weitere Details und Daten, die das Gerät so nützlich machen. Besonders ragen dabei die Bandbreite von 180 MHz und der integrierte DDS-Generator bis 20 MHz heraus.

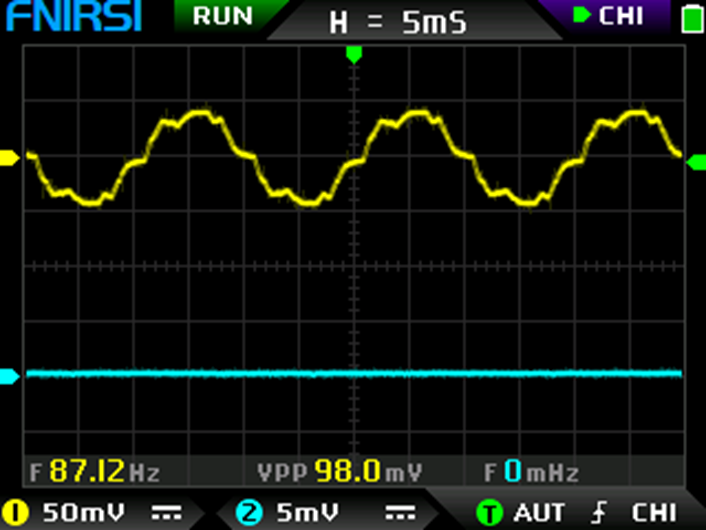

Immer wenn ich ein Oszilloskop einschalte, halte ich erst einmal den Finger an die Messspitze, um zu sehen was da kommt. In diesem Fall habe ich ein Krokokabel mit angeschlossen und auf den Labortisch gelegt, mal sehen, was da so herumschwirrt. Jetzt könnte man sich durch alle Menüs kämpfen und die richtige Einstellung für die Ablenkgeschwindigkeit und die Empfindlichkeit suchen. Oder man drückt einfach auf die AUTO-Taste, dann sucht das Gerät selbst die passenden Einstellungen.

Hier sieht man das eingefangene 50-Hz-Signal mit den typischen Verzerrungen, die übrigens schlimmer aussehen, als sie tatsächlich sind, weil hier eine kleine Kapazität zwischen irgendeinem Netzkabel und dem lose liegenden Krokokabel als Hochpassfilter wirkt und die höheren Frequenzen stärker betont. Die Auswertung zeigt sofort die Signalstärke mit 98 mVpp und die ermittelte Frequenz mit 87 Hz. Dass die Frequenz zu hoch gemessen wird, ist bei diesem unsauberen Signal verzeihlich. Wenn ich das genauer wissen will, berühre ich einfach den Eingang mit dem Finger. Das Signal erscheint dann übersteuert und mit steileren Flanken. Jetzt wird die Frequenz mit 50,01 Hz angezeigt.

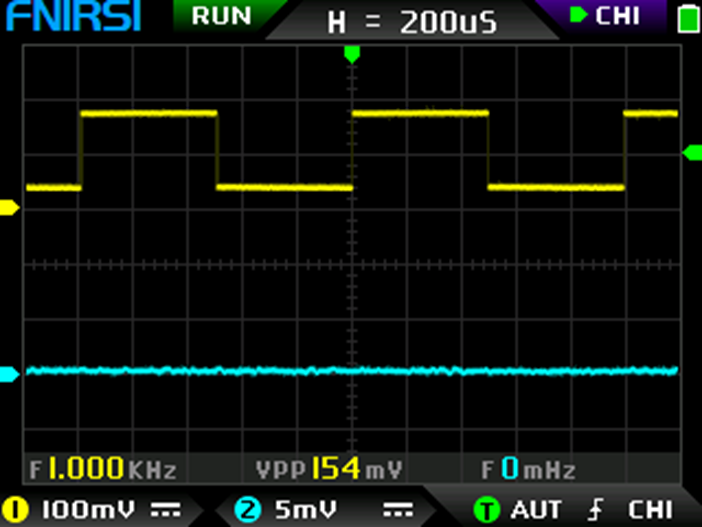

Das Gerät besitzt einen Anschluss für den internen DDS-Generator. Ohne besondere Einstellungen findet man hier ein Rechtecksignal mit 1 kHz, das z.B. für die Kalibrierung des Frequenzgangs der Messsonden verwendet werden kann. Bei einem direkten Anschluss der Messspitze mit der Abschwächung 1:10 sieht man ein ideales Rechtecksignal mit schwach sichtbaren steilen Flanken. Im Gegensatz dazu zeichnen viele andere digitale Geräte hier vertikale Linien mit voller Stärke. Nebenbei wird die Frequenz von 1,000 kHz angezeigt.

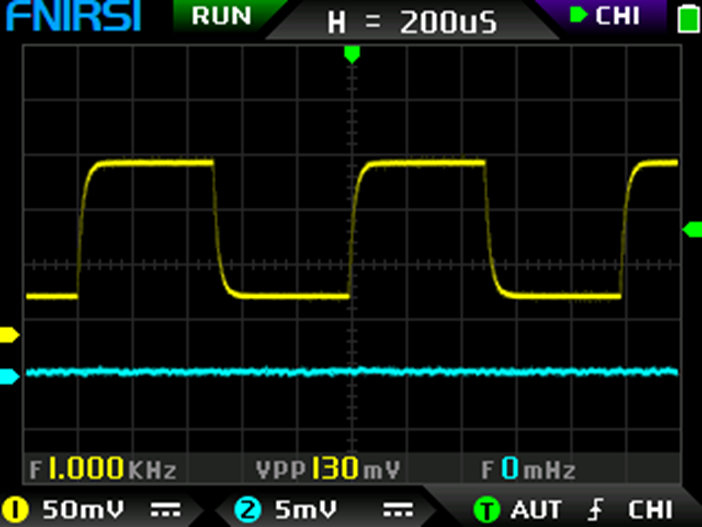

Um die Flankensteilheit etwas zu verringern habe ich einen Winderstand von 1 MΩ in Reihe zur Messsonde gelegt. Zusammen mit dem Eingangskapazität im Bereich weniger pF ergibt sich ein Tiefpassfilter, das die Flanken etwas abschleift. Das Oszillogramm zeigt sehr schön die kontinuierlich geringere Helligkeit mit steigender Flankensteilheit. Wieder sieht das Ergebnis aus wie an einem analogen Oszilloskop.

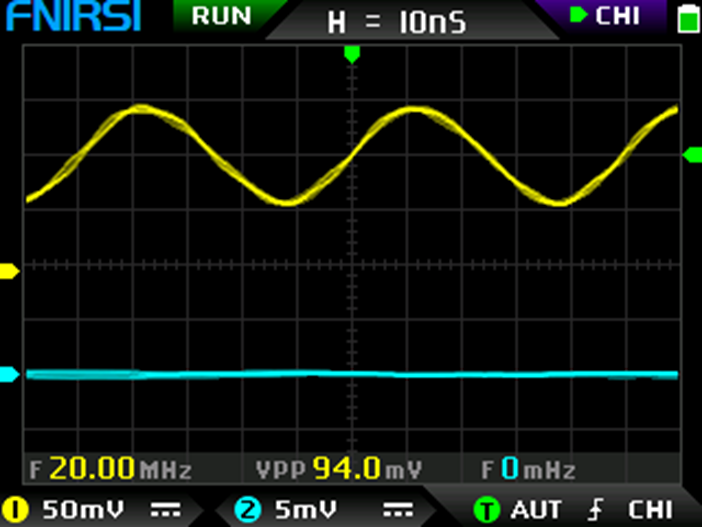

Zum Testen höherer Frequenzen habe ich zunächst ein Sinussignal des internen DDS-Generators mit der höchsten erlaubten Frequenz von 20 MHz verwendet. Wenn man genau hinschaut, sieht man gewisse Verzerrungen des gemessenen Sinus. Das ist jedoch normal und bei jeder DDS zu beobachten, wenn man ein Signal an der oberen Frequenzgrenze erzeugt. Allgemein gilt, dass Signale tieferer Frequenzen mehr Stützpunkte verwenden und eine bessere Signaltreue haben.

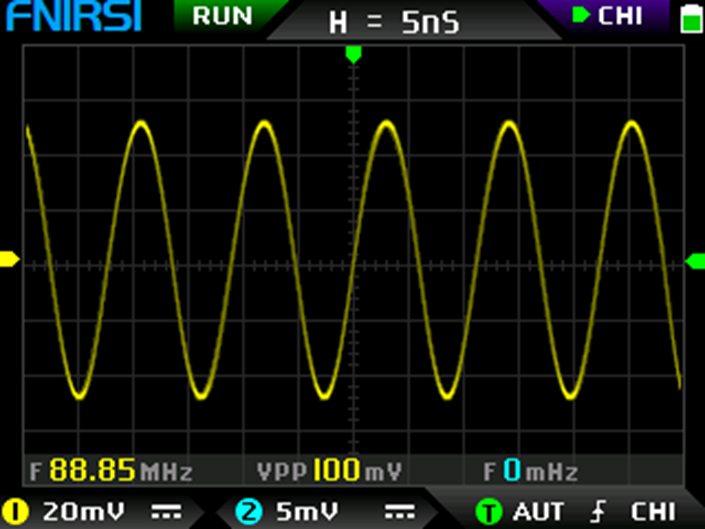

Als nächstes wurde ein Signal im UKW-Bereich untersucht. Ein analoger HF-Generator wurde möglichst genau auf 88,8 MHz eingestellt und dies mit einem UKW-Radio überprüft, das gerade einen Sender auf genau dieser Frequenz empfing. Der HF-Generator war stärker und schaltete den Empfang ab. Das Oszilloskop konnte das Signal problemlos messen und zeigte einen sauberen Sinus. Zugleich wurde die Frequenz des HF-Generators gemessen und mit 88,85 MHz angezeigt. Das ist ein wahrer Fortschritt in meinem Labor, denn meine anderen Oszilloskope erreichen diese Frequenz nicht.

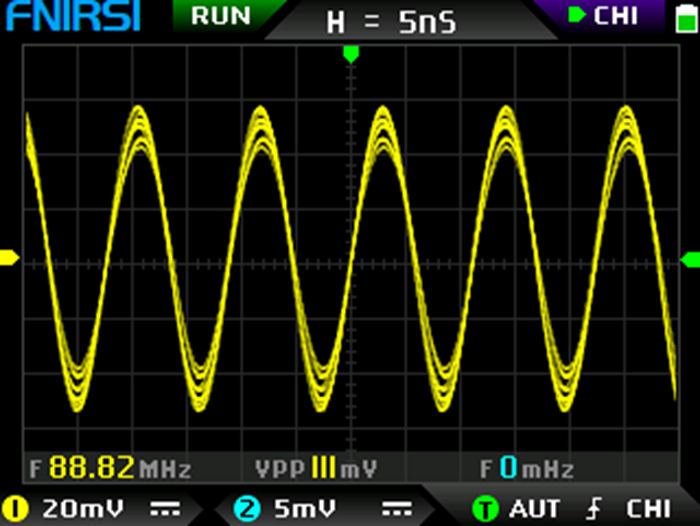

Der verwendete HF-Generator kann auch ein AM-moduliertes Signal erzeugen. Bei unveränderter Einstellung der Zeitbasis sieht man bereits Kurvenzüge mit unterschiedlicher Amplitude.

Für eine genauere Betrachtung der Modulation musste die Ablenkzeit von 5 ns/div auf 200 µs/div reduziert werden. Außerdem war es für ein stehendes Bild nötig, die Triggerschwelle nahe an den unteren Rand des Signals zu stellen. Trotz der hohen Signalfrequenz sieht auch dieses Signal fast so aus wie auf einer Braun´schen Röhre. Gut erkennbar ist auch, dass die Modulation einen Sinus mit sichtbaren Verzerrungen verwendet.

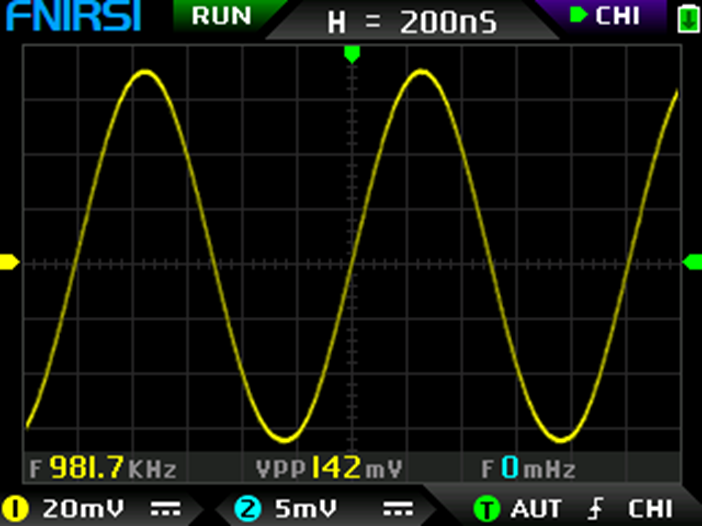

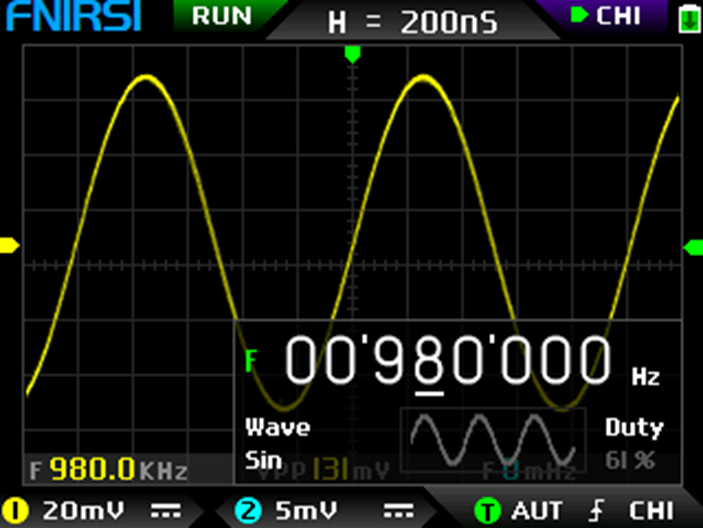

Messung einer Induktivität: Ein Ferrit-Ringkern mit mehreren Wicklungen und unbekannten Eigenschaften sollte untersucht werden. Für die Messung wurde ein Kondensator mit 560 pF an eine Wicklung mit relativ vielen Windungen gelötet. An eine andere Wicklung wurde ein HF-Generator angeschlossen. Mit etwas Probieren wurde die größte Amplitude bei der Resonanzfrequenz von 980 kHz gefunden. Sehr praktisch, dass die genaue Frequenz gleich mit angezeigt wird. Mit der bekannten Schwingkreiskapazität von 560 pF ließ sich die Induktivität von 47 µH berechnen.

Mit dieser Methode kann man durch Variation der anregenden Frequenz auch gleich die Bandbreite, und damit die Spulengüte bestimmen. Allerdings muss man dazu auf eine lose Kopplung achten, damit nicht der HF-Generator eine starke Dämpfung verursacht. Falls man übrigens keinen geeigneten HF-Generator zur Hand hat, kann man den internen DDS-Generator verwenden. Dazu wählt man wieder die Sinusfunktion und stellt die Frequenz passend ein. Das geht sehr bequem, indem man zuerst in 100-kHz-Schritten das ungefähre Maximum der Amplitude sucht und dann in 10-kHz-Schritten noch genauer abstimmt. Eine noch feinere Abstimmung war wegen der großen Bandbreite in diesem Fall nicht nötig.

Fazit:

Das preiswerte DPOX180H hat mich mit der Welt der digitalen Oszilloskope versöhnt. Bisher war immer alles recht schwierig einzustellen, und die Messergebnisse waren oft nicht eindeutig. Dieses Gerät hat zwar keine riesige Bildschirmauflösung, aber es ist extrem vielseitig, gut zu bedienen und so klein, dass es immer ins Zentrum des Geschehens gebracht werden kann. Ein weiteres Plus ist die einfache Dokumentation der Messungen. Es reicht ein Druck auf die Taste SAVEP, und schon wird ein Screenshot der aktuellen Messung im BMP-Format gespeichert. Irgendwann später überträgt man die Dateien an den PC. So wurden alle Bilder für diesen Beitrag gewonnen.

(Diesen Artikel

habe ich mal als Testbericht für Elektor geschrieben. Zeitweise war das Gerät

nicht mehr erhältlich, jetzt findet man es wieder.)