Im Elektronik-Labor braucht man ein Oszilloskop. Ohne geht es auf die Dauer nicht. Aber es muss kein teures Gerät sein. Mein erstes Oszi habe ich mir vor mehr als 30 Jahren selbst gebastelt. Auf dem Elektronik-Flohmarkt konnte ich eine 3-cm-Osziröhre bekommen, die nur eine Anodenspannung von 250 V brauchte.

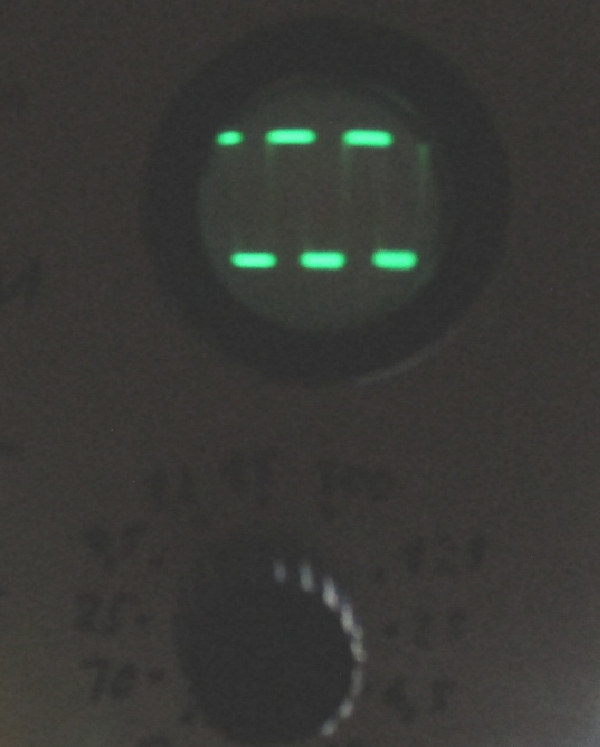

Das Gerät ist etwas verstaubt, funktioniert aber immer noch. Die technischen Daten sind eher bescheiden. Die Bandbreite beträgt vielleicht 1 MHz, es gibt nur AC-Kopplung über einen Eingangskondensator. Die interne oder externe Synchronisierung kommt nicht an die heute übliche Triggerung heran, liefert aber stehende Bilder. Die Ablenkung wurde nicht in µs und ms eingestellt, sondern in Hz und kHz. Der Regler unten rechts ist die Feineinstellung der Ablenkfrequenz. Links ist ein Poti für die Eingangsempfindlichkeit, in der Mitte kann man die Helligkeit einstellen. Das Gerät hat einige Jahre lang seinen Dienst verrichtet und war besser als nichts, denn wie Ing. Dietrich Drahtlos schon gesagt haben soll: Was im Labor niemals fehlen darf, ist der Kathodenstrahloszillograf.

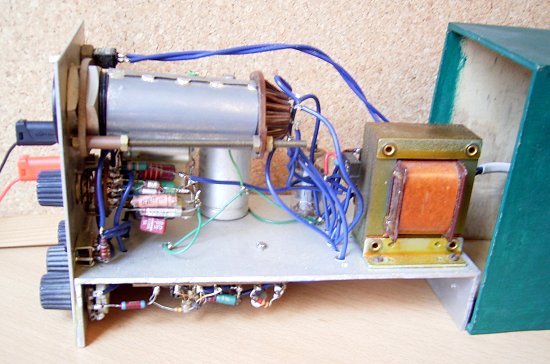

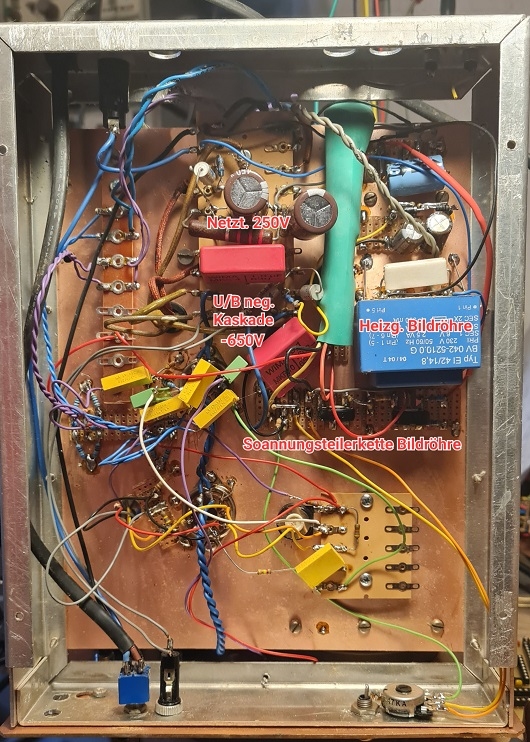

Das Innenleben zeigt, dass eine Röhre (ECC82) für die beiden Ablenkverstärker benutzt wurde. Damals waren nämlich Transistoren für hohe Spannung noch nicht so verbreitet, aber Röhren gab es in jedem kaputten Fernseher. Die Sägezahnschaltung mit Synchronisierung war aber mit Transistoren aufgebaut. Das Gehäuse habe ich aus Sperrholz gebaut und grün lackiert.

Die Bildröhre wird üblicherweise mit einer magnetischen Abschirmung aus Mu-Metall versehen. Stattdessen habe ich eine aus Dosenblech gebaut. Das war natürlich nicht optimal und könnte der Grund sein, warum das Bild nicht mehr gerade erscheint.

Nach diesem Oszilloskop habe ich noch zwei weitere, wesentlich verbesserte Modelle gebaut. Aber keines von beiden hat überlebt. Es gab immer irgendwelche Probleme mit den Netzteilen, die sich in stinkenden Rauchwolken bemerkbar machten. Irgendwann habe ich dann den Selbstbau aufgegeben und mir ein nagelneues Hameg HM203-5 gekauft. Und das arbeitet heute noch und hat mich nie im Stich gelassen.

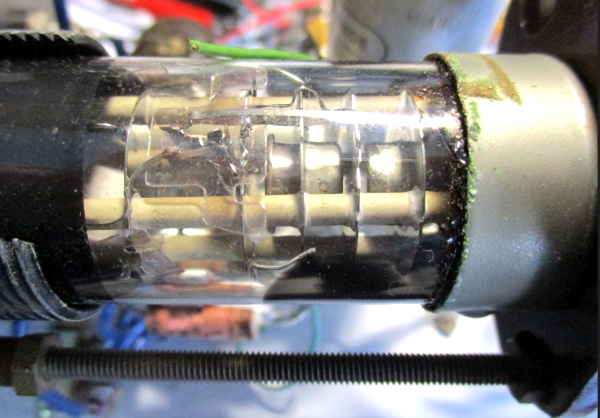

Die 3cm-Oszillografenröhre DH3-91 (siehe Oszilloskope im Einsatz, Kap. 4.2)

Jetzt habe ich mit mein altes kleines Oszilloskop noch einmal genau angesehen. Die selbst gebaute magnetische Abschirmung aus Dosenblech hatte inzwischen das Gegenteil bewirkt und war leicht magnetisiert. Ich habe sie entfernt und bekomme nun wieder ganz ordentliche Oszillogramme. Außerdem kann ich jetzt das Innere der Röhre sehen und auch die Ablenkplattenpaare erkennen.

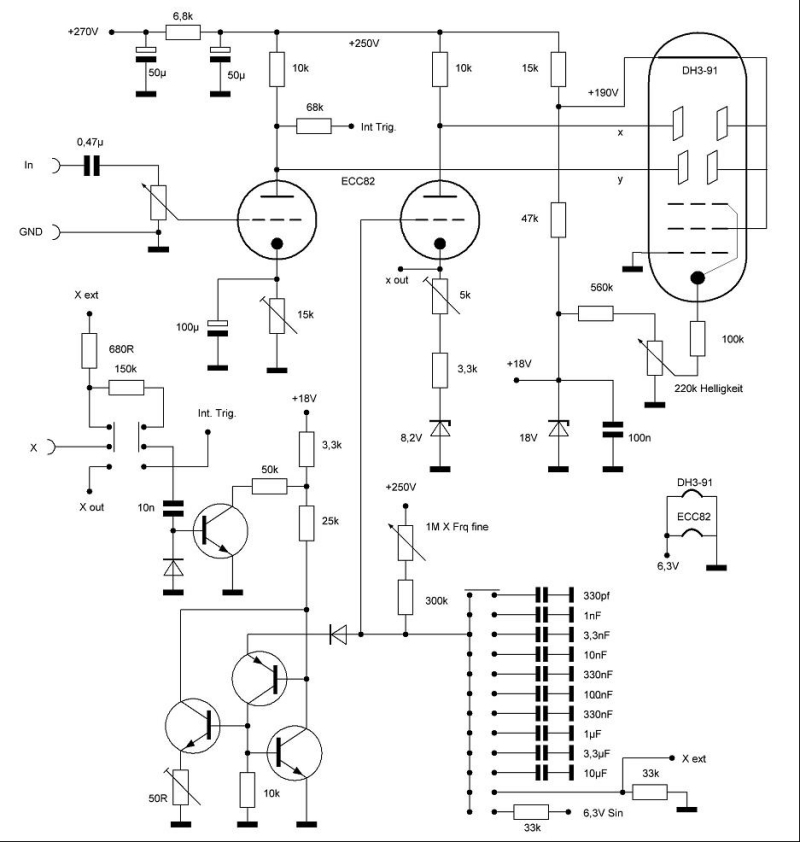

Da

es keine Unterlagen mehr zu diesem Gerät gab, wollte ich den Schaltplan neu

abzeichnen, was gar nicht so einfach war, weil die Schaltung sehr eng aufgebaut

wurde. Alte und neue Bauteile sind bunt gemischt, was man auch an den heute

nicht mehr üblichen glatten Widerstandwerten wie z.B. 50 kΩ oder 25 kΩ erkennt,

die teilweise noch mit Zahlen statt Widerstandsringen bedruckt waren. Die

Kondensatoren der zehn Messbereiche am Stufenschalter habe ich etwas geschönt,

während ich damals nicht genau die passenden Bauteile hatte. Gemeint war eine

1,3,10-Einteilung der Frequenz, wobei das Poti den Bereich dazwischen abdeckte.

Zu

der Zeit konnte ich die großen Signalspannungen an den Ablenkplatten der

Bildröhre nur mit Röhren bereitstellen. Deshalb wurde eine Doppeltriode ECC82

verwendet. Die sehr einfachen Ablenkverstärker verwenden jeweils eine einzelne

Triode pro Plattenpaar. Die Ablenkung ist daher unsymmetrisch ausgelegt, und

die mittlere Spannung an den Ablenkplatten ist gleich der Anodenspannung von

190 V. Eine spezielle Fokussierung war nicht nötig, aber die Helligkeit kann

über die Änderung der Kathodenspannung eingestellt werden.

Der Y-Verstärker sieht ganz ähnlich aus wie die Vorstufe eines typischen Audioverstärkers. Der Kathodenwiderstand muss so eingestellt werden, dass die Anodenspannung ohne Aussteuerung 190 V beträgt und der Strahl mittig steht. An der Anode wird auch das verstärkte Signal für die interne Triggerung ausgekoppelt.

Der Sägezahn-Oszillator für die X-Ablenkung verwendet drei Transistoren, deren genaue Typen nicht mehr erkennbar sind. Es handelt sich um ganz unterschiedliche NPN-Transistoren und einen PNP-Transistoren. Solchen universellen Kleinsignal-Transistoren wurden damals im Elektor-Sprachgebrauch TUP und TUN genannt. Man nahm einfach, was die Bastelkiste hergab. Ein vierter Transistor sorgt für die Triggerung.

Neben dem Y-Eingang gibt es auch noch einen X-Anschluss, dessen Funktion über den int/ext-Umschalter verändert wird. In Stellung int wird die Triggerung vom internen Signal des Y-Verstärkers abgeleitet. Gleichzeitig wird das Sägezahnsignal von der Kathode des X-Verstärkers nach außen an die X-Buchse gelegt. Man kann es benutzen, um Kennlinien aufzunehmen oder einen Wobbelgenerator zur Messung von Filterkurven zu steuern.

Der Stufenschalter hat neben den unterschiedlichen Frequenzen auch eine Stellung für eine sinusförmige Ablenkung mit 50 Hz und eine Stellung für externe Ablenkung. In diesem Fall muss auch der Schiebeschalter in Richtung ext gestellt werden, und man muss ein eigenes Ablenksignal an der X-Buchse einspeisen. Das ermöglicht die xy-Ansteuerung und die Erzeugung von Lissajoux-Figuren. All diese Möglichkeiten habe ich damals intensiv genutzt. Einmal habe ich sogar ein ganzes Fernsehbild auf die kleine Bildröhre gezaubert.Ein Minizill-Nachbau von Lutz, DL4OBG

Der Artikel hat mich sozusagen "getriggert"! Seit Jugendtagen habe ich mit Begeisterung (aber ohne nötige Barmittel oder sonstige Schützenhilfen materieller Art) einen Artikel in der "modell"-Zeitschrift von Dezember 1963 über ein Kleinstoszilloskop der Fa. Blum-Elektronik gelesen. Das Gerät wurde dort komplett vorgestellt und ich musste erst längst erwachsen werden (wird man das denn je??) um eine solche Röhre für kleineres Geld in die Finger zu bekommen, aber da war sie für ein anderes Projekt vorgesehen. Auch bei Jogis Röhrenbude ist eine Seite vorhanden mit Auszügen von Funkschau 1962. https://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Miniszill/Miniszill.htm

Ich mustte meinen Miniszill-Nachbau aus dem

Keller holen uind hatte einiges noch dran zu

basteln, bis ich Fotos machen konnte. BNC-Buchse montieren und

verdrahten, etwas Beschriftung, Knöpfe auf Bestellliste schreiben

und mich in mein Werk wieder reinfinden, hihi! Vielleicht finde

ich sogar die Gehäuseschale noch wieder...

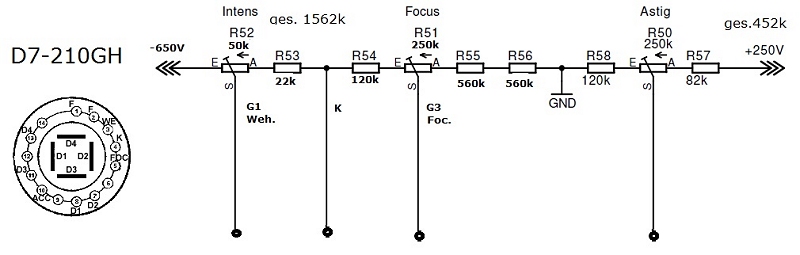

So, zur Beschreibung: Die Schaltung meines Nachbaues ist im

Wesentlichen die des Miniszill, jedoch benötigt die Bildröhre

D7-210GH eine deutlich höhere Spannung. Angegeben ist sie mit

1.000 Volt Kathode - ACC, bedeutet in der negativen

Spannungsversorgung eine Villard-Kaskade aus Dioden und

Kondensatoren, somit komme ich mit -650V und +250V den

Betriebsdaten recht nahe und muss natürlich die Widerstandskette*

neu berechnen. Erweitert habe ich die Schaltung um die eigentlich

unnötige Lageeinstellung des Strahls.

Der Bildröhre habe ich einen eigenen Heiztrafo spendiert, da der

Netztrafo nur eine 6,3V Heizwicklung hat. Da die Röhre nur mit

einem Schutz für die Pins kam, aber keine passende Fassung da war,

hab ich passende Einzelkontakte von Jan Wüsten www.die-wuestens.de

in den Schutz gepresst, nachdem ich dort Leitungen angelötet hatte. Die

Bildröhre hat keine echte magnetische Abschirmung aus Mu-Metall, nur

ein halbwegs passendes Stahlrohr. Das bringt aber nicht so viel. Dafür

erkennt das geschulte Auge eine Position des Trafos, die sein EM-Feld

am wenigsten auf die Strahlablenkung einwirken lässt. Soetwas kann und

sollte man immer probieren, wenn es der Platz zulässt.Ein wenig Jitter ist noch erkennbar, es ist aber erträglich.

* Berechnung der Widerstandskette für die Bildröhre:

Je nach dem im Grunde recht geringen Strombedarf der Hochspannung in der Bildröhre kann man die Widerstände recht einfach berechnen, es ist nur etwas Fleißarbeit. Etwa 1-2 Kilo-Ohm pro Volt kann man veranschlagen. Dann nimmt man sich das Datenblatt zu Rate und berechnet zuerst die veränderbaren Spannungen für G1/Wehnelt, Fokus etc, und daraus die Größe der Potentiometer. Nimmt man z.B. 2 kOhm/Volt und ist der Bereich für Fokus z.B. mit 50-150 Volt gegen Kathode angegeben, dann ist die Differenz 100 Volt und somit das Poti 200 kOhm, man nimmt dann 250 k und berechnet den restlichen Widerstand bis zur nächsten Anode, Gitter oder Kathode und nimmt bei krummen Werten eine Kombination aus kleineren Festwiderständen. Fehlt nur noch der Punkt, wo man die Masse in der Widerstandskette anschließt. Dabei sieht man wieder ins Datenblatt und schaut nach den Betriebswerten der Ablenkplatten und deren erlaubter Spannung gegen die nächste(n) Gitter/Anode(n). Daraus berechnet man dagegen dann den Wert, der aus den Ablenkstufen kommt, sodass die Transistoren oder Koppelkondensatoren keine "unangenehmen" Spannungen zu überwinden haben.

So habe ich es bei mehreren Scope-Röhren mit gutem Erfolg gemacht.

Analyse diverser Bildröhrenschaltungen von ähnlichen Geräten gaben mir diesen

Anstoß.

Kürzlich wurde ich gefragt, wie man wohl ein einfaches und preiswertes Oszilloskop besorgen könnte. Es ging um ein gemeinsames Projekt, bei dem hauptsächlich die Qualität der Spannungsversorgung und die grundsätzliche Funktion einer seriellen Schnittstelle beobachtet werden sollte. Die Anforderungen waren also nicht sehr hoch. Ich habe deshalb empfohlen, ein gebrauchtes Oszi bei Ebay zu ersteigern. Sehr preiswert bekommt man das kleine russische C1-94, das lange bei Conrad verkauft wurde.

Ein solches Gerät wurde dann auch günstig ersteigert. Es hat einen Kanal und eine Bandbreite von Null bis 10 MHz. Eine Einführung in die Bedienung steht in Elexs.de.

Erfahrungen von Stefan Bion

Ich

hatte so um 1985 herum (war damals gerade bei Philips in Krefeld in der

Ausbildung als "Nachrichtengerätemechaniker) ein ähnliches Projekt

gebaut - die Röhre war allerdings etwas größer im Durchmesser,

schätzungsweise 6 cm; damals billig von einem Philips-Mitarbeiter

gekauft. Die Schaltung hatte ich glaub' ich aus einem Radio-RIM-Katalog

("RIM Oszillette" oder so ähnlich.)

Habe mir dann kurze Zeit

später aber einen "richtigen" Oszi gekauft - lustigerweise genau den

russischen "C1-94", den du da abgebildet hast. Ich meine, den hätte ich

damals bei Voelkner Elektronik für 299 DM gekauft. Einen richtigen

Tastkopf hatte das Gerät gar nicht - nur ein

Koaxkabel mit DIN-Stecker an der einen und zwei

Krokodilklemmen an der anderen Seite.

Irgendwann vor 10 Jahren

oder so weigerte er sich dann plötzlich, ein Bild anzuzeigen (der

Glühfaden der Röhre glimmte allerdings noch). Es war zwar eine

ausführliche technische Doku in deutsch incl. Schaltplan dabei (sowas

gibt's ja heute gar nicht mehr), aber da ich eh schon lange ein

besseres Gerät haben wollte (die 10 MHz, das kleine Display und das

abenteuerliche Messkabel waren ja doch etwas "rudimentär"), wurde es

dann ein neues DSO, und der alte Russe landete im wohlverdienten

Elektronik-Nirvana (Wertstoffhof). Ausschlachten lohnte sich m.E. nicht

mehr - da waren fast nur russische Spezialbauteile drin, die ich wohl

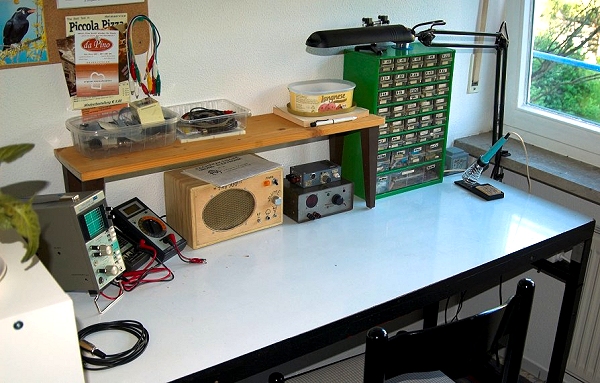

kaum jemals verwenden würde. Oben ein älteres Bild meines damaligen

Elektronik-Bastelplatzes.