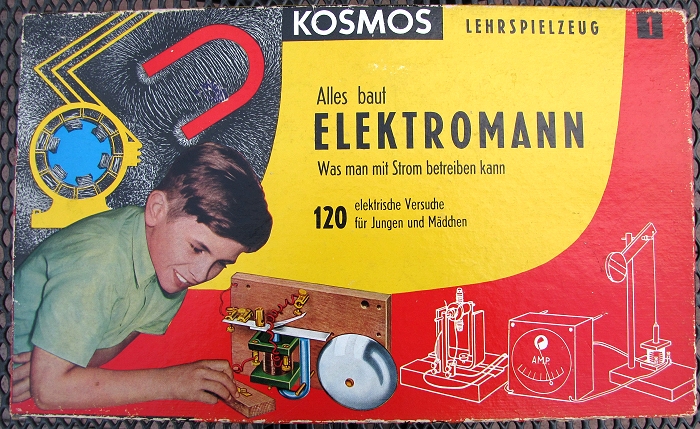

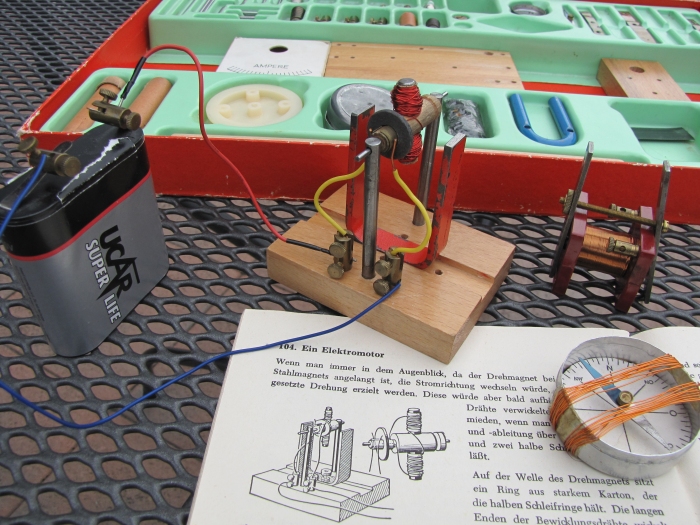

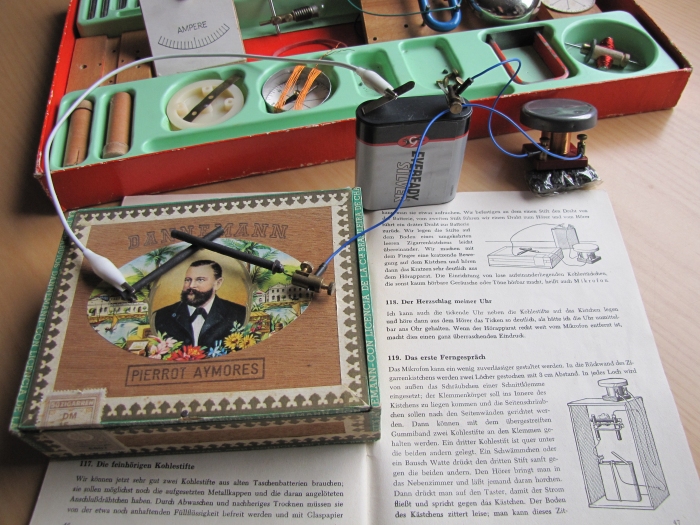

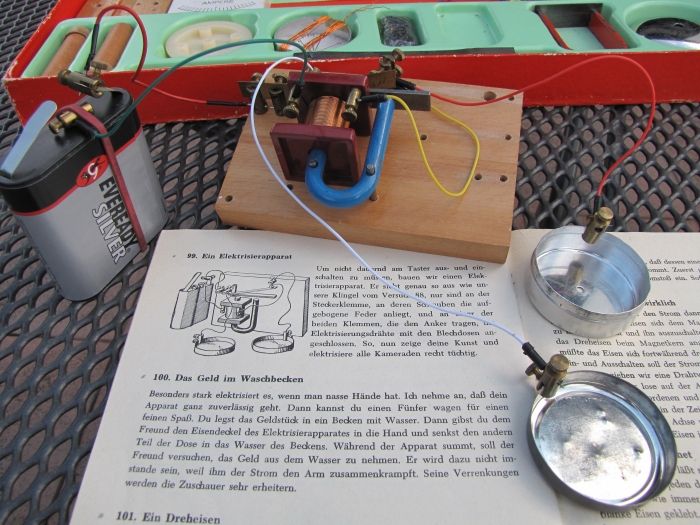

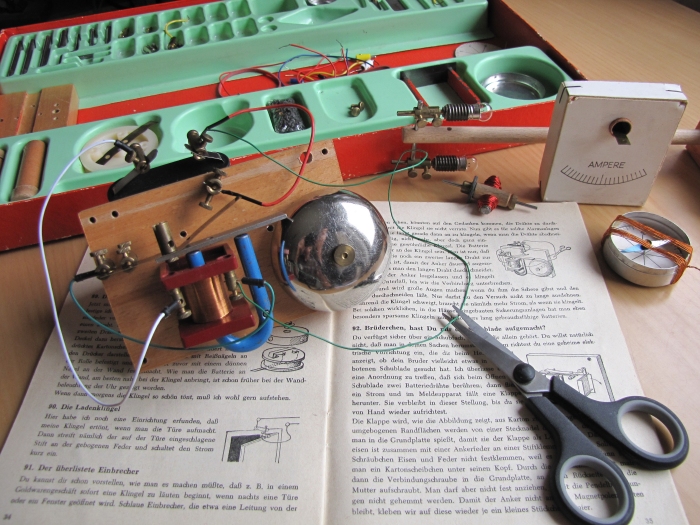

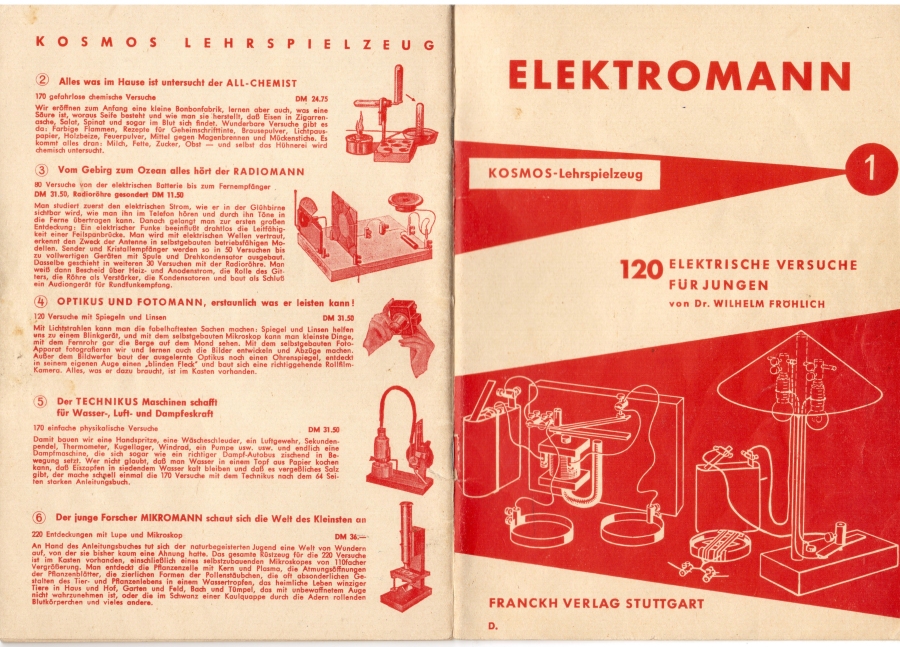

Elektromann, ein Kosmos-Lehrspielzeug von 1959

Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (4)

von Klaus Leder

Im

Jahr 1959 wurde die 19. Auflage des Lehrspielzeugs „Elektromann“

von der Franckh'schen Verlagshandlung angeboten. Die Ausstattung des

Kastens lässt erkennen, dass die Mängel der Nachkriegszeit

überwunden sind: Der Kastendeckel wirbt für das Produkt mit einem

farbigen, großformatigen Foto eines Jungen, der seine selbstgebaute

elektrische Klingel mit einem Taster einschaltet.

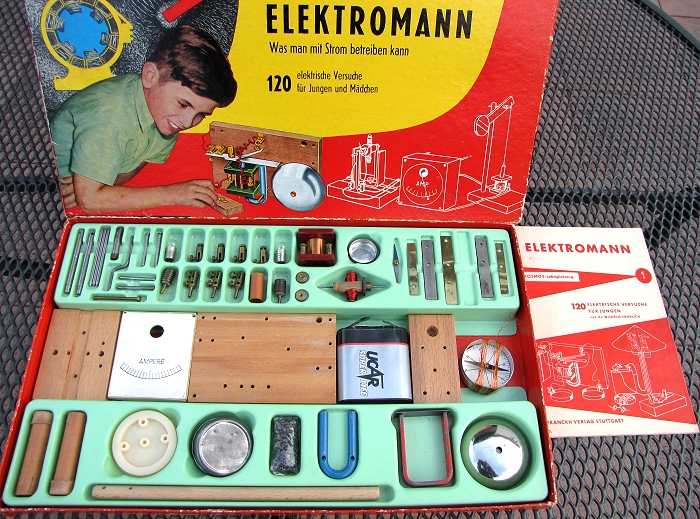

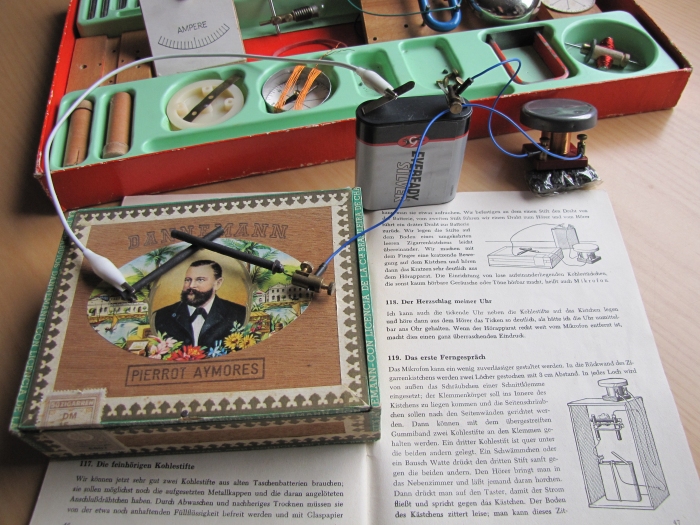

Die

Materialien des Kastens sind verbessert worden. Es gibt drei

Grundbretter aus Buchenholz und die Klemmen sind nicht mehr aus einer

Zinklegierung sondern aus blinkendem Messing gefertigt.

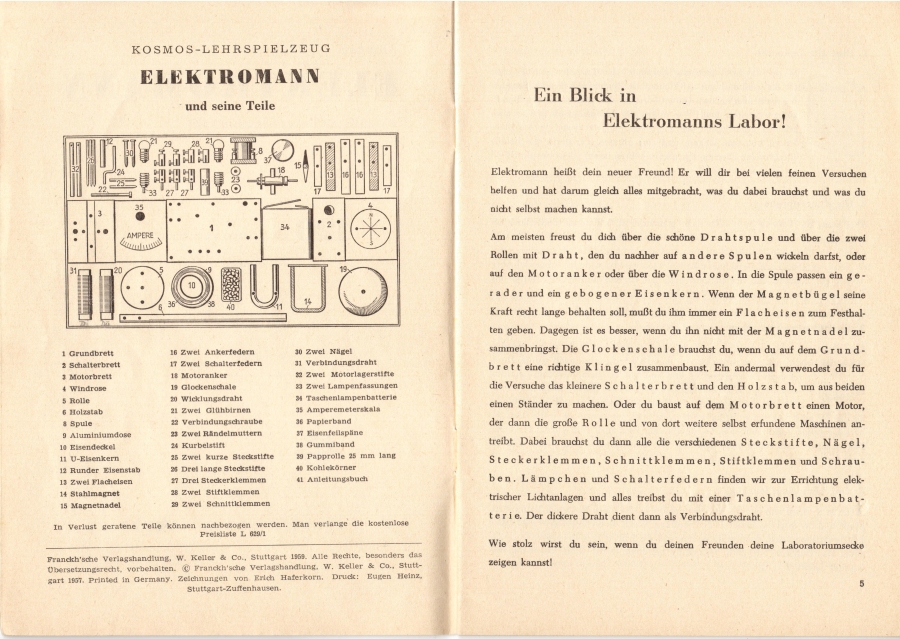

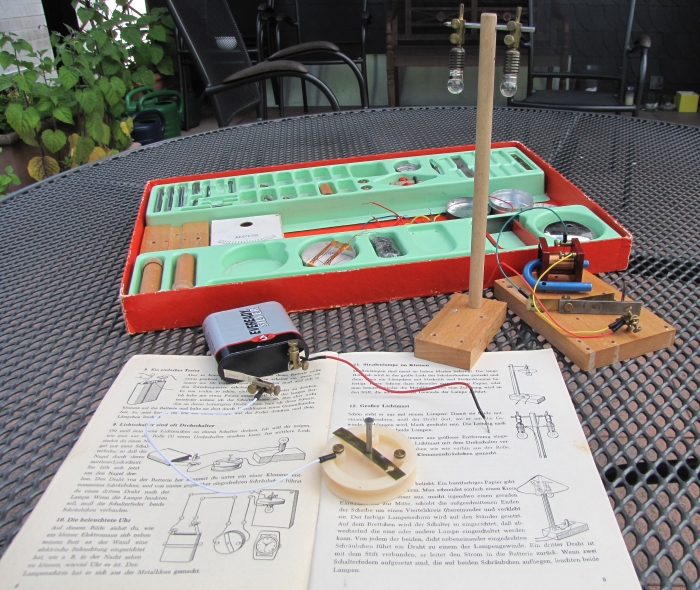

In

der 48seitigen Anleitung werden 120 Versuche in einer die Schüler

ansprechenden Sprache beschrieben und durch zahlreiche, sorgfältig

ausgeführte perspektivische Strichzeichnungen dargestellt.

Die

Jungen und Mädchen, die damals mit Hilfe der selbstgebauten

Taschenlampe ihren Karl May unter der Bettdecke noch bis spät in die

Nacht hinein lesen konnten, hat der etwas altmodische Text des

Anleitungsheftes nicht gestört. Der Elektromann war ein sehr

erfolgreiches Lehrspielzeug, das weniger der physikalischen

Begriffsbildung verpflichtet war, dafür aber Freude und Begeisterung

bei den Jugendlichen erzeugte und ihnen ein Grundverständnis der

elektrischen und magnetischen Phänomene vermittelte.

Wilhelm

Fröhlich (1892-1969), der Erfinder der legendären

Kosmos-Experimentierkästen, veröffentlichte im Jahr 1953 in einer

Schrift der Franckh'schen Verlagshandlung den Artikel „Wie die

Kosmos-Baukästen entstanden“. Der schweizer Sekundarlehrer

Fröhlich schreibt:

„Meine

eigene Erfahrung als Schüler und meine späteren Beobachtungen als

Lehrer haben mir gezeigt, wie sehr gerade der 12-15jährige Schüler

nach solcher eigenen Experimentiertätigkeit hungert. Hatte ich doch

als Schüler nicht gerastet und geruht, bis ich Versuche, die

vielleicht in der Schule gezeigt wurden, oder im Lehrbuch erwähnt

waren, mit selbstgebastelten und oft sehr primitiven Apparaten selbst

ausgeführt hatte. Die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten sind

mir noch heute lebhaft gegenwärtig. Es fehlte jedes geeignete

Material und vor allem eine ausreichende Anleitung zu den Versuchen.

Das alte Physikbuch war in seinen Andeutungen viel zu knapp und

missverständlich.“

„An

mir selbst hatte ich es erfahren und an meinen Schülern konnte ich

es immer wieder beobachten, dass der Wunsch nach eigenen Experimenten

in einem 10- bis 15jährigen Jungen fast übermächtig wird. Er will

jetzt nichts mehr wissen von seiner Eisenbahn und nicht mehr mit

seinen Metallbaukästen Türme und Krane bauen, sondern er will

dahinter kommen, warum eine Taschenbatterie Strom liefert und wieso

sich der Hammer der elektrischen Glocke bewegt. Weil er die Grenze

seines Könnens noch nicht zu erkennen vermag, getraut sich der Junge

an die schwersten Probleme und will gleich eine Dynamomaschine, eine

Akkubatterie oder einen Funkeninduktor bauen. Das sind ausgerechnet

die Geräte, die dem Bastler nie gelingen und darum habe ich von

derartigen Bauvorhaben immer abgeraten.“

„Weil

dieser Experimentierdrang den 12- bis 15jährigen fast wie eine

Naturgewalt überfällt und später wieder verebbt, habe ich mir

vorgenommen, diese Experimentierfreude meinem Unterricht dienstbar zu

machen und den Schülern Gelegenheit zu eigenen Experimenten zu

geben.“

Fröhlich

wollte weggehen von einer sich nur an der Wandtafel abspielenden

"Kreidephysik" und der "Vorführphysik". Sein

didaktisches Ziel war die Selbstbetätigung

des

Schülers. Es war die Zeit der Reformpädagogik, die zu Beginn

des 20. Jahrhunderts u.a. von dem Münchner Pädagogen und Begründer

der „Arbeitsschule“ Georg Kerschensteiner (1854-1932) geprägt

wurde.

Fröhlich

berichtet in dem Artikel von einem Gespräch mit dem Leiter der

Lehrmittelabteilung des Kosmos-Verlags:

„Ich

machte geltend, dass für Schülerversuche die Apparate möglichst

einfach sein müssen und nannte einige Beispiele aus meiner

Unterrichtspraxis. Die Verlagsleiter interessierten sich lebhaft

dafür und erkannten, dass sie darin offenbar eine Arbeitsmethode

vorfanden, die dem entsprach, was sie schon lange gesucht hatten: sie

wollten ihren physikalisch interessierten Lesern eine Möglichkeit

verschaffen, Physik nicht nur zu lesen, sondern im eigenen Experiment

zu erleben. Sie ersuchten mich, die Geräte in einem handlichen

Kasten zu vereinen und ein methodisch geordnetes Lehrbuch dazu zu

schreiben.“

„So

entstand als erster der Kosmosbaukasten Elektrotechnik. Baukasten

hieß er deswegen, weil er keine fertigen Geräte enthielt, sondern

nur Teile zu vielseitigem Zusammenbau. Er war eigentlich mehr für

die häusliche Beschäftigung von Leuten gedacht, die in ihrer

Schulzeit keinen richtigen experimentellen Unterricht genossen

hatten.“

Der

Werbetext der Franckh'schen Verlagshandlung für den Elektromann von

1959 spiegelt etwas von der Lebenswelt der damaligen

Schülergeneration wider:

„Alles

baut Elektromann, was man mit Strom betreiben kann!

Spulen,

Drähte und Magnete sind beliebte Schätze in den Hosentaschen

aufgeweckter Jungen. Der kleine Elektromann hat noch viel feinere

Sachen wohlgeordnet in einem prächtigen Kasten. Besonders wertvoll

ist sein Anleitungsbuch, das in munterer Weise erzählt, wie man 120

elektrische Experimente mit den vielen Teilen ohne irgendwelche

Werkzeuge machen kann. Zum Beispiel eine selbstgebaute elektrische

Klingel, mit der uns Mutter morgens von der Küche aus wecken kann,

oder ein Geheimschloss für unsere Schublade oder einen Meldeapparat,

der uns anzeigt, wenn jemand in unserem Zimmer war. Große Freude

bereitet der Elektromagnet, mit dem wir einen Lastenheber, ein

Kraftwerk, ein Telefon und einen Elektromotor bauen können.

Was

werden eure Freunde staunen, wenn ihr eine selbstgebaute

Signalanlage, einen Kompass, eine Alarmanlage oder gar ein

Telegraphiergerät vorführt.“

Von

technisch interessierten Mädchen, die heute bessere Physiknoten

erzielen und im Studium oft erfolgreicher sind als männliche

Studierende, war damals noch nicht die Rede.

Aufgrund

seiner Empathie für Jugendliche und seiner exzellenten

naturwissenschaftlichen Kenntnisse gelang es dem Sekundarlehrer

Fröhlich, Experimentierkästen zu konzipieren und

Versuchsanleitungen zu schreiben, die über einen Zeitraum von mehr

als vierzig Jahren erfolgreich waren. Die Universität Bern verlieh

1957 Wilhelm Fröhlich für die Entwicklung dieser

Experimentierkästen den Ehrendoktortitel. 1966 erhielt er die

„Wilhelm-Boelsche-Medaille“ des Kosmos-Verlags.

s. a.

Märklin ELEX 503: Experimentierkasten der Oberklasse von 1932

Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (1)

Experimentirkasten A. der Ernst Plank KG, Nürnberg 1866

Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (2)

EFIX-Studio, ein Experimentierkasten der 1950er Jahre

Elektro-Experimentierkästen im Wandel der Zeit (3)