SAQ-Transistorempfänger Quarzsynchronisiert

von Jens Romeikat

Der historische Maschinensender mit dem Rufzeichen SAQ in

Grimeton/Schweden braucht nicht weiter vorgestellt zu werden. Er sendet

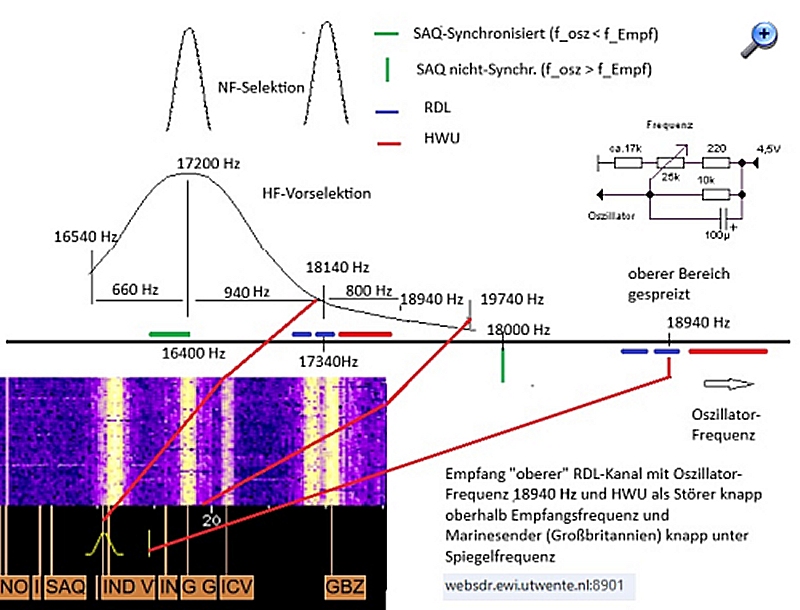

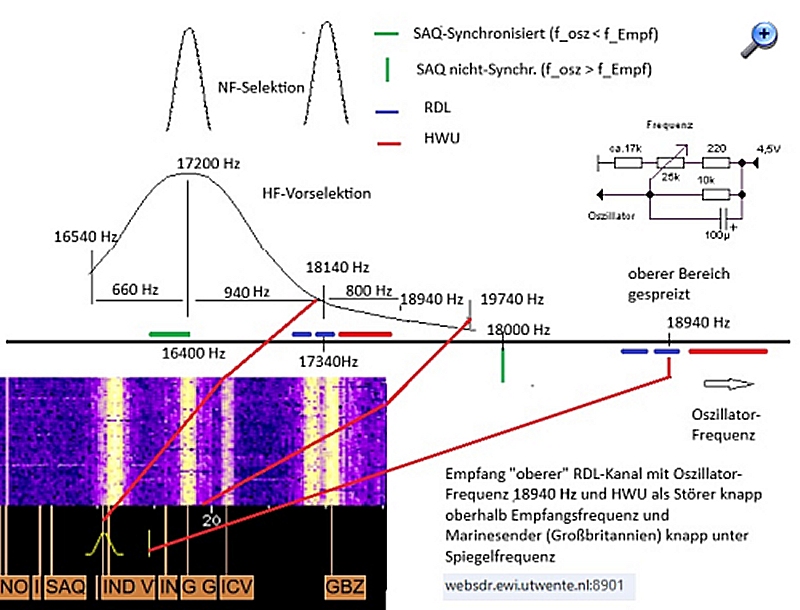

in einem recht freien VLF-Bereich auf 17,2 kHz, der nächste

Marinesender ist das RDL-System aus Russland auf 18,14 kHz. Hier werden

in größeren Abständen Morsezeichen gesendet, und das macht ihn für

Testzwecke besonders interessant. Dicht benachbart, etwa 100 Hz höher,

HWU aus Frankreich.

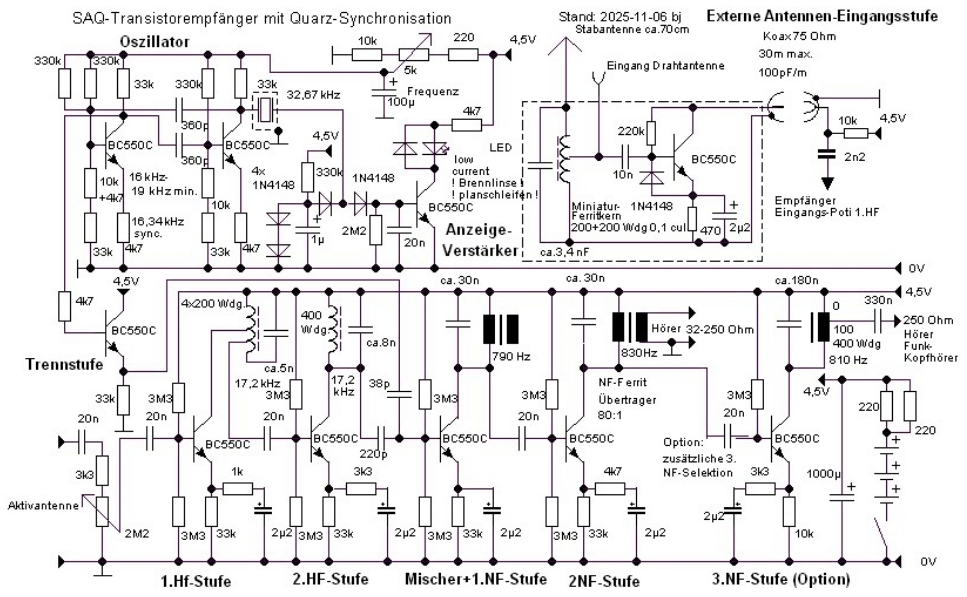

Der hier vorgestellte Empfänger arbeitet nach dem Geradeaus-Prinzip.

Ein Überlagerer ist notwendig: Die Differenz des mit den Morsezeichen

anliegenden Empfangssignals (17,2 kHz) und der Überlagerer-Frequenz

(hier ca.16,4 kHz) ergibt nach Mischung einen hörbaren Ton von ca. 800

Hz. Morsezeichen ("cw") werden mit schmaler Bandbreite gehört, je

schmaler, desto mehr Störsignale werden ausgeblendet und desto ruhiger

erscheint das Nutzsignal. Jedoch wird auch die Einstellung kritischer,

denn z.B. Fehleinstellung des Überlagerers von 200 Hz bedeutet

Unhörbarkeit von SAQ bei schwierigen Empfangsbedingungen. Das

geschwächte Signal geht im Störpegel schlichtweg "unter" Deshalb wird

hier ein Uhrenquarz (32,768kHz) eingesetzt, eine LED zeigt an, wenn die

Frequenz "stimmt". Der Quarz stellt einen Schwingkreis mit extrem hoher

Güte dar. Er ist in den Oszillator-Kreis eingebunden ("gekoppelt"). Es

ist ein sogenannter "astabiler Multivibrator". Dieser erzeugt keinen

reinen "Sinus" von nur einer Frequenz, sondern ein "Sägezahn"-ähnliches

Signal. Das beinhaltet auch kräftige Anteile von Schwingungen doppelter

Frequenz.

Es tritt nun die Eigentümlichkeit auf, dass bei Verkopplung mit dem

Quarz dessen extrem stabile Frequenz dem auf halber Frequenz

schwingenden Oszillator in erstaunlich weiten Grenzen aufgeprägt wird,

wenn die Dimensionierung der Bauteile passend gewählt wird. (Hier durch

Versuch ermittelt) Gleicht man den NF-Filter ("Tonsieb") mit der

Empfangsfrequenz von 17,2 kHz ab, so spielt die genaue Quarzfrequenz

keine Rolle. Es kann eine sehr hohe Selektion erzielt werden, denn SAQ

hat nur eine geringe Abweichung von typisch maximal +-10 Hz und der

synchronisierte Empfänger arbeitet mit Quarzgenauigkeit.

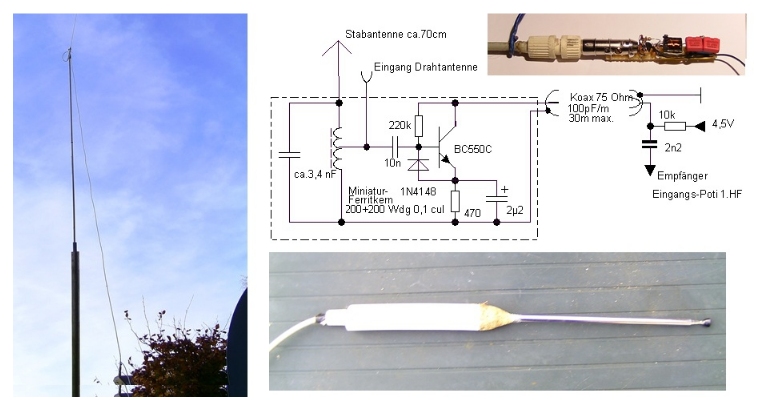

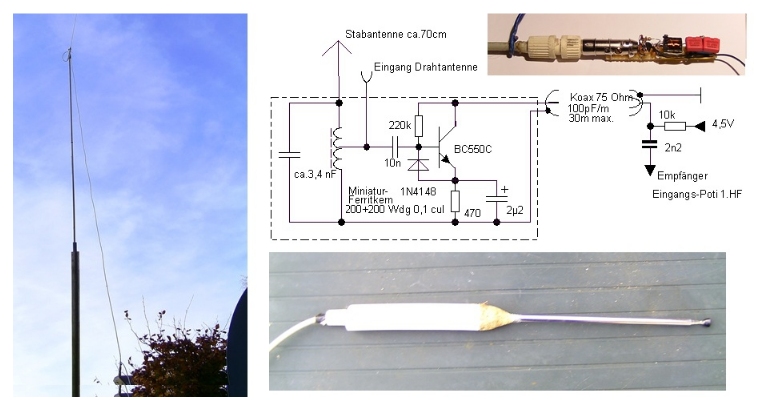

Das Prinzip ist einfach: Der Antennenstab der selbstgebaute

E-Feld-Stabantenne nimmt die elektrischen Feldlinien in etwa 3

bis 4 m Höhe auf. Die Koax-Zuleitung befindet sich auf niedrigerem

Potential und stellt mit >8 m Länge das Gegengewicht. Aufgrund des

angeschlossenen Resonanzkreises erfolgt die erste "Weitab-Selektion"

mit Unterdrückung starker Marine-Sender ("Rhauderfehn"). Es folgen im

Empfänger eine oder zwei 17,2 kHz HF-Stufen zur weiteren Verstärkung

und Selektion. Es gilt, die "Spiegelfrequenz" von 15,6 kHz zu mindern

und trotzdem RDL empfangen zu können. In der ersten NF-Stufe wird das

17,2 kHz-Signal mit dem 16,4 kHz (ca.) Oszillatorsignal auf die Basis

des ersten NF-Transistors gegeben. Der Emitter-Widerstand ist durch

Elko wechselstrommäßig überbrückt, an der gekrümmten Kennlinie des

Transistors entsteht die Hörfrequenz von ca. 800 Hz als Mischprodukt.

Diese Stufe und die nachfolgenden NF-Stufen sind für diese NF-Frequenz

resonant. So wird die "Nahselektion" bewirkt, welche die Trennung naher

benachbarter Störsignale möglich macht. (Im Prototypen ist unter 17,0

kHz und über 17,4 kHz praktisch nichts zu hören)

Stichworte zur Schaltung:

Stromversorgung: 3x 1,5V "AA" , Verbrauch etwa 1mA

NF: Mindestens zwei NF-Resonanzstufen empfehlenswert. Verstärkung

individuell über Serien-C zum Emitter-Überbrückungs-Elko. Gängige

NF-Ferrit-Übertrager haben meist N27-Material. Mit MKP oder

FKP-Folienkondensatoren auf Hörfrequenz gebracht. 20 nF bis etwa 100 nF

parallel bringen recht schmale Bandbreite, mit 2 NF-Stufen wird RDL

vollkommen unterdrückt. (Piept ansonsten nervig mit ca. 1800 Hz.) Für

HF-Stufen Ferrit wegen recht hoher Temperaturabhängigkeit nicht

empfehlenswert. (Ausnahme: externe Aktivantenne)

Im Prototypen: Kopfhörer-Stufe aus selbstgewickeltem kleinen

Ferrit-Übertrager, 600 Windungen. Anzapfung für 4000-Ohm oder 250

Ohm-Hörer bei 100 wdg. (für niederohmige Hörer Übersetzung ca.1:60

passend). Die ersten beiden NF-Resonanzstufen etwas gegeneinander

verstimmt für flacheren Verlauf der Gesamt-NF-Resonanzkurve.

Mischstufe: Die erste NF-Stufe arbeitet als Mischer, deshalb

Emitter-Widerstand mit C überbrückt. Nutzsignal über 220 pF,

Oszillatorspannung (ca 1Vpp) über 38p Keramik 2%.

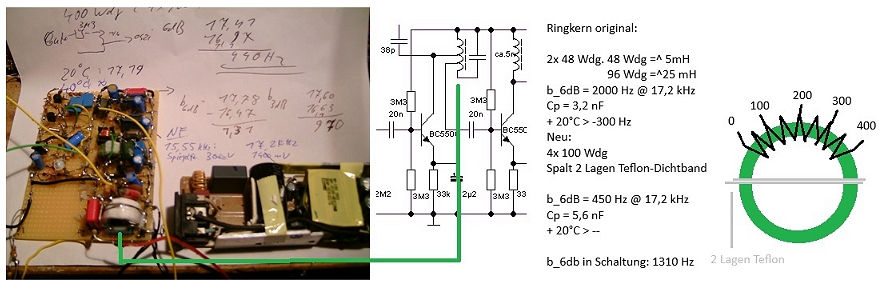

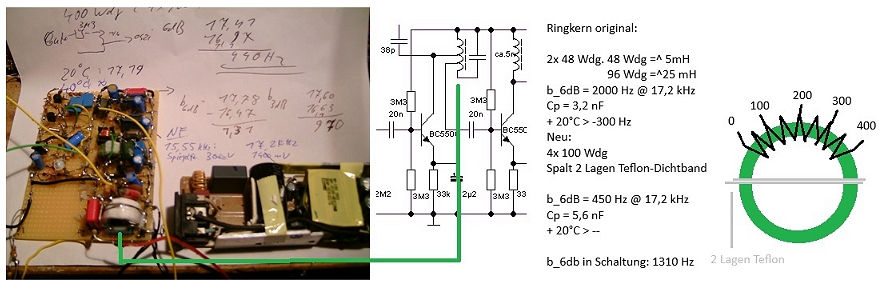

HF-Stufen: Spulen aus "grünen" China Mangan-Zink Ringkernen hoher

Permeabilität. Etwa 20 mm bis 25 mm Durchmesser, 400 bis 600 Windungen

0,1 mm Kupferlackdraht.

Herstellung: Kerne mit Seitenschneider in zwei Hälften aufbrechen.

Kerne bewickeln. 2x Zwischenlage Teflon (PTFE) für "Luftspalt" zwischen

den beiden Hälften. (Stichwort "Scherung") Mit einigen Wicklungen

Teflon umwickeln und dann mit Zwirn und Klebstoff dauerhaft fixieren.

Die 6dB-Bandbreite ("halbe Spannung") beträgt etwa 600 Hz im Prototypen

pro Stufe. RDL kann so noch empfangen werden, allerdings mit

Atmosphärischen Störungen: Die auf 17,2 kHz abgestimmten Vorkreise sind

für die Spegelfrequenz von hieretwa 18,14 khz – 2 x 800 H z= 16,54 kHz

günstiger abgestimmt.

Die Kreise: Die kleinen Ferrit-EE-Kerne für Leistungs-Anwendungen haben

meist N27 oder ähnliches Material hoher Pemeabilität. Der AL-Wert wird

oft dadurch bestimmt, dass ein oder beide Mitteljoche etwas

zurückgesetzt sind und so ein Luftspalt gebildet wird, welcher den

magnetischen Fluss vermindert. Hier kann man ansetzen, Beispiel soll

die im Prototypen benutzte aktive Stabantenne sein:

Ein kleiner EE-Ferritkern wurde im Werkstattofen auf 170°C geheizt, das

macht bei den meisten Übertragern den Kleber weich. Die beiden

Kernhälften wurden dann mit der Zange vorsichtig aus dem Wickelkörper

herausgezogen. Eine E-Hälfte hatte ein zurückgezogenes Mitteljoch,

Ursache für den geringen AL-Wert. Diese Kernhälfte wurde auf feinem

Schmirgelpapier auf planer Fläche geschliffen, bis der Luftspalt

zwischen beiden Kernhälften kaum noch sichtbar war. Mit 2 x 200

Windungen waren dann etwa 3,4 nF erforderlich, um auf 17,2 kHz zu

kommen. Passt! Wegen der geringeren Temperaturabhängigkeit und weil man

die aufgebrochenen Ringkerne gut bewickeln kann, wurde zu den "grünen"

Mg-Zn-Ringkernen übergegangen. Die im Prototypen sind aus

Schaltnetzteilen, sie werden auch massenweise im Netz angeboten.

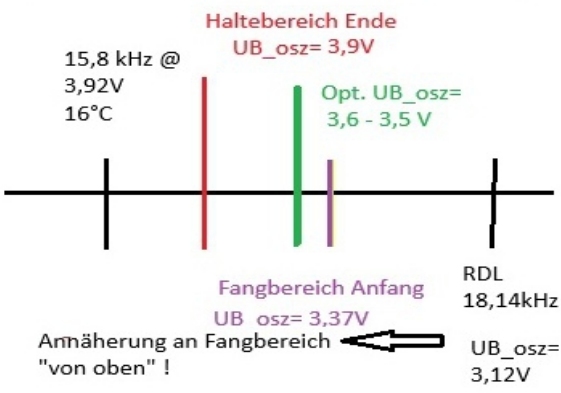

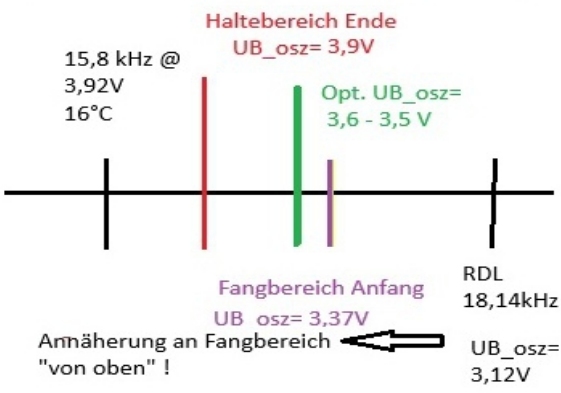

Bedienung:

Es sind nur 2 Bedienelemente vorhanden: Der HF-Regler, um

Übersteuerung bei der hohen Verstärkungsziffer des Empfängers zu

vermeiden und die Frequenzeinstellung des Oszillators. Dieser steht

zunächst auf Linksanschlag, der Oszillator schwingt dann sicher an. Das

Poti wird dann nach rechts in Richtung höherer Frequenz gedreht. Wenn

die HF-Selektion nicht zu scharf ist, kann man hier "im Norden" RDL und

HWU hören. (Ob die senden, kann im WEB-SDR "Uni Twente" überprüft

werden.) Dann wird das Poti langsam nach links zurückgedreht. Im

Fangbereich beginnt die LED zu leuchten, die Oszillator-Frequenz ändert

sich nun nicht mehr. Die LED wird zunehmend heller, bis der

Haltebereich verlassen wird und der Oszillator auf etwa 15,6 khz

springt. Im Haltebereich ist eine Fehleinstellung des Empfängers

ausgeschlossen, denn HF-Vorkriese und NF-Tonsieb sind fest

vorabgeglichen.

Sonstiges: Optimierungen der Schaltung sind natürlich noch möglich: Der

Transistor der zweiten HF-Stufe bedämpft den Kreis, es ist besser, ihn

an einen Spulenabgriff zu legen wie in der ersten Hf, welche danach

aufgebaut wurde. In der NF war das auch nicht möglich, weil nur eine

passende Wicklung vorhanden war. Übliche 1:1 600 Ohm-Übertrager z.B.

haben zwei Wicklungen, die in Serie geschaltet werden können. Gelötet

wurde mit hochwertigem, niedrigschmelzendem Elektronik-Lot Sn60Pb40

(Vellemann,nl) Eine Alternative zu der hier gewählten E-Feld-Antenne

wäre eine Spulenantenne. Diese hier hat sich gut bewährt, denkbar wäre

eine kleinere Version speziell für den mobilen Batterie-Betrieb (SAQantenne).

Das Projekt ist an dieser Stelle ebenfalls beschrieben, mit

Tonaufnahmen. Im Dezember kommt dann noch ein Empfangsbericht hinzu: https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=47&thread=22#1

Dazu wurden die HF-Durchlasskurve und darüber die wesentlich schmalere

Nf-Durchlasskurve gezeichnet. Für SAQ kann man ggf. auf die

Synchronisation verzichten und die Oszillator-Frequenz auch 800 Hz

oberhalb der 17,2 kHz legen. Die Spiegelfrequenz von 18800 wird durch

die HF-Selektion stark geschwächt. Bei RDL dagegen ist auf die

Vorselektion verzichtet. Hier zeigt sich die Wirksamkeit des

NF-Filters: Zum einen wird, wenn man 3 Ferrit-Übertrager verwendet, HWU

ausreichend geschwächt, was auch schon eine Nummer für sich ist. (Das

Twente-SDR hat da Schwierigkeiten, die Kiwi-Web-SDR scheinen der

Aufgabe besser gewachsen zu sein). Beim Kiwi kann man es in noch

höherer Auflösung sehen: GQD sendet auf 19500 khz bis etwa 19650 kHz.

Die Spiegelfrequenz für RDL auf 18140 Hz liegt 2x800 Hz höher, auf

19740 Hz. Das reicht für ausreichende Unterdrückung durch das Tonsieb

aus.

Weitere Links:

"Antenne und Erde", Dr. Fritz Bergtold, Funkschau 1936 / Heft 21 (Artikelserie) https://www.bastel-radio.de/funkschau-die-20er-und-30er-jahre (Heft auf archive.org)

Nachtrag:

Der Empfänger hat mittlerweile eine Verbesserung bei der

Versorgungsspannung des Oszillators erhalten, es ist an dieser Stelle

nachgetragen: https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=47&thread=22&page=1

Wie bei anderen Aufbauten auch, brachte eine abgestimmte Rahmenantenne

wieder bessere Ergebnisse. Es wurde eine 40cm-Antenne für den Empfänger

gebaut. https://www.wumpus-gollum-forum.de/forum/thread.php?board=47&thread=22&page=2#10